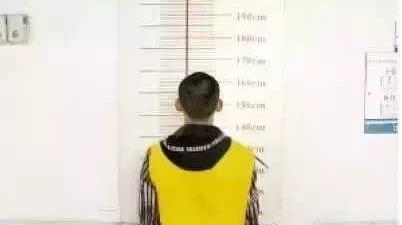

2013年12月1日,14岁少年扈强因琐事砍同学宗磊10余刀致其身亡。次年2月,法院判扈强有期徒刑17年。检方认为,扈强利用法律对未成年人的保护做护身符,法律应“宽容,而不纵容”,遂向法院提出抗诉,最终改判扈强无期徒刑。

笔记君述评:

这应该是一个最新的信号,过去此类事件往往因为年龄问题从轻发落,这样例子有许多,不再一一举例。但这一次无期徒刑的判罚对于今后类似案例会有一个示范作用:对罪恶的惩罚应该是恶行本身的恶劣程度,而非其他。

显然从轻发落之后的良善后果并没有显现,反而一些恶性案例的少年凶手在拘押期间得到侥幸,甚至同类之间的互相效仿。例如1月18日,广州番禺11岁女孩陈某,遭到奸杀,凶手是19岁的韦某。韦某曾于2010年在其家乡掐死一名男孩,但因为当年他未满14周岁,而不负刑事责任。2011年,他在广西家乡又因持刀伤害小女孩被判刑6年。2015年11月,韦某“减刑”释放后来到广州市番禺区,至案发前无业。案发当天,韦某骑自行车途经韦涌村,见被害女童独自一人行走,便捂住其口鼻拖到桥底处实施了性侵,后将女童杀害。

假如韦某像扈强一样被判终身监禁,后面的善良的孩子们和他们的家庭就不会遭受侵害和痛苦。法度对恶行的禁锢,才是对善良的真正保护。

而本案的扈强明言知道这法律条文对14岁这个年龄限制不会重罚,所以直接出手杀人,手法老到而残忍。此番公诉方推翻原先17年结论,改判无期也是基于对这种行为恶劣程度的判断。

各国对于最低年龄划分是不同的,法国为13周岁、土耳其为12周岁、英国普通法为10周岁、美国阿肯色州为12周岁、伊利诺和佐治亚等州为13周岁。

我国《刑法》将刑事责任年龄的起点设置在14周岁,当时也应该考虑了年龄设置的科学性,这一设置的初始年份是在1979年,请注意1979年的14岁孩子和2016年的十四岁孩子,无论生理发育、社会经历、媒介影响力都已经有了很大的区别(此处省略1000字,诸君具体想区别的方面,包括社会流动性导致留守儿童大量产生、网络游戏中的暴力崇尚,挥刀杀人,血溅四处的景象导致孩子对暴力承受力的提高、营养导致的生理早熟度提前等等,两个阶段同年龄的孩子都有很大的不同)。

让每一个人明白罪恶的边界是罪恶行为本身,一旦作恶,必受惩罚(前一段时间在美中国女留学生打架面临终身监禁就是一面镜子),而不是某个虚拟的年龄;要么降低具备刑事能力的年龄(当务之急)。否则会留下一个非常严重的制度后门,让那些“内心住着魔鬼”的生命沾沾自喜,包括扈强在内的一些凶手之前已经知道这条年龄限制,并且有意行凶,一旦由此后门脱逃,对于未来的社会造成极大的隐患,尤其是和这个年段息息相关的职业都会面临困扰,教师首当其冲。

行文至此,一个最新的新闻是湖南11岁男孩掐死7岁女孩,杀人后照常上学。(《京华时报》9月26日报道),如果按照以往的法条,这个孩子将不予追究刑事责任,那么几年之后,他重返社会,会不会对善良的人群再次侵害,无法预知,但至少存在较大可能。

法条的存在就是要禁锢恶行,给善良一个安全的保护。

来源:春哥聊世相